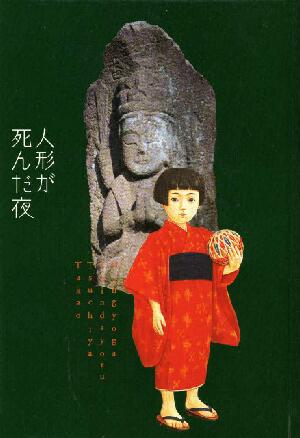

推理小説の表紙に載りました 画像を追加・更新した 拡大画像

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| JR中央線塩山駅の北東 8km、大菩薩峠への登山道を少し登ると左手に古びた長い石段があり、その石段を登り切ると雲峰寺です。 石段を左に見ながら登山道を 200mほど進むと右側に食堂?があり駐車できます。 そして、そこから道路を横切り石段を登らずに雲峰寺に行けます。 うっそうと茂る杉木立の中に延びる 190段もある石段の両側、途中の仁王門の周りなどに沢山の観音像が安置されています。 かっては道中安全を祈願し大菩薩峠に祀られていたが、明治の終わり頃、盗難防止のため麓の雲峰寺境内に集められたとか。 このお寺は戦国時代の武田家と縁が深く、今年(2007)のNHK大河ドラマ「風林火山」でお馴染みの孫子の旗(風林火山の旗)など武田家由来の品々を数多く所蔵しています。 所在地:山梨県甲州市塩山上萩原雲峰寺 境内の説明板をそのまま転記します。 裂石山雲峰寺 雲峰寺は臨済宗妙心寺派に属しており、創立は明らかでないが寺伝によれば、天平十七年(745)僧行基が十一面観音を彫刻し一庵に奉祀し、開創したといわれる古刹である。 創立の当初は天台宗に属したが、甲斐源氏の武運長久の祈願寺として武田氏から深く崇敬され、いつ頃からか禅宗に転じた。 伽藍は室町末期天文年間(1532~1554)に火災にかかり、諸堂焼失したが、この再興に関しての武田信虎の印判状が現存しており、紹譚禅師の努力によって、全国に勧進のうえ伽藍が再興された。 書院を除き建立年代を明確に知る史料はないが、永禄元年(1558)に武田信玄が武運長久を祈願する文書を出しており、この頃には完成したものと推定される。 昭和三十年代に諸堂の解体修理がなされ、旧規に基づいて復原された。 本堂には天正十年(1582)武田勝頼が一族とともに天目山麓で滅びた折り、家臣が再興を期して武田家の重宝である「日の丸の御旗」「孫子の旗」「諏訪神号旗」などを山伝いに運んだといわれ、寺宝として保存されている。 「光文社」 殿より上記の限定特別セット版 (0022/1,000) と、私としては予想外の大金を頂いた。 そして、早々に現地に出向き報告した。 「人形が死んだ夜」 の あらすじ 中学校教師をしている咲川紗江が母の松代と、白血病で亡くなった姉の子の俊を連れて志木温泉へやってきた。 絵を描くのが大好きな俊は、近くの 「石仏の道」 のお地蔵さんが笑いかけたと言って弁当持参で描きに出かけ、そこで車に撥ねられて死亡した。 唯一の目撃者、南原の証言によると犯人は 「白いワゴン車に乗った茶髪の男」 だが真犯人は見つからない。 現場を訪れた紗江は、南原の証言にふとしたことから不審を抱き自分で犯人を突き止める決心をして南原に接近 ・・・・・・・・・・ 。 「天狗の面」 に登場した土田巡査の息子も警部役で活躍します。 推理小説は現役の頃、出張で電車移動中に時々読んでいたが、今回は 「タノカンサ」 を撮りに門司港まで乗ったフェリーの中で二晩かけて読み切った。 推理小説の常?、想像を裏切る展開、まさかの終章が見事です。 土屋隆夫氏は 1917年長野県生まれ、日本推理作家協会賞・第5回日本ミステリー文学大賞などを受賞しております。 |

|

|

|

|